全館即時榜

-

- 特價

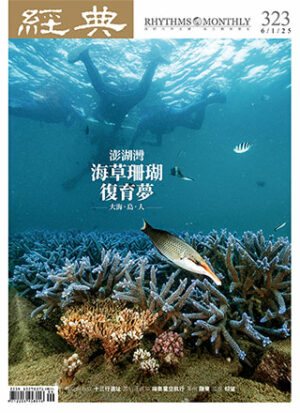

受保護的內容: 訂閱《經典雜誌》一年12 期+3期(菁英訂戶訂購方案)

-

NT$2,640NT$2,000

-

- 特價

出世心,入世行 ——靜思精舍的日常

-

NT$360NT$324

編輯推薦

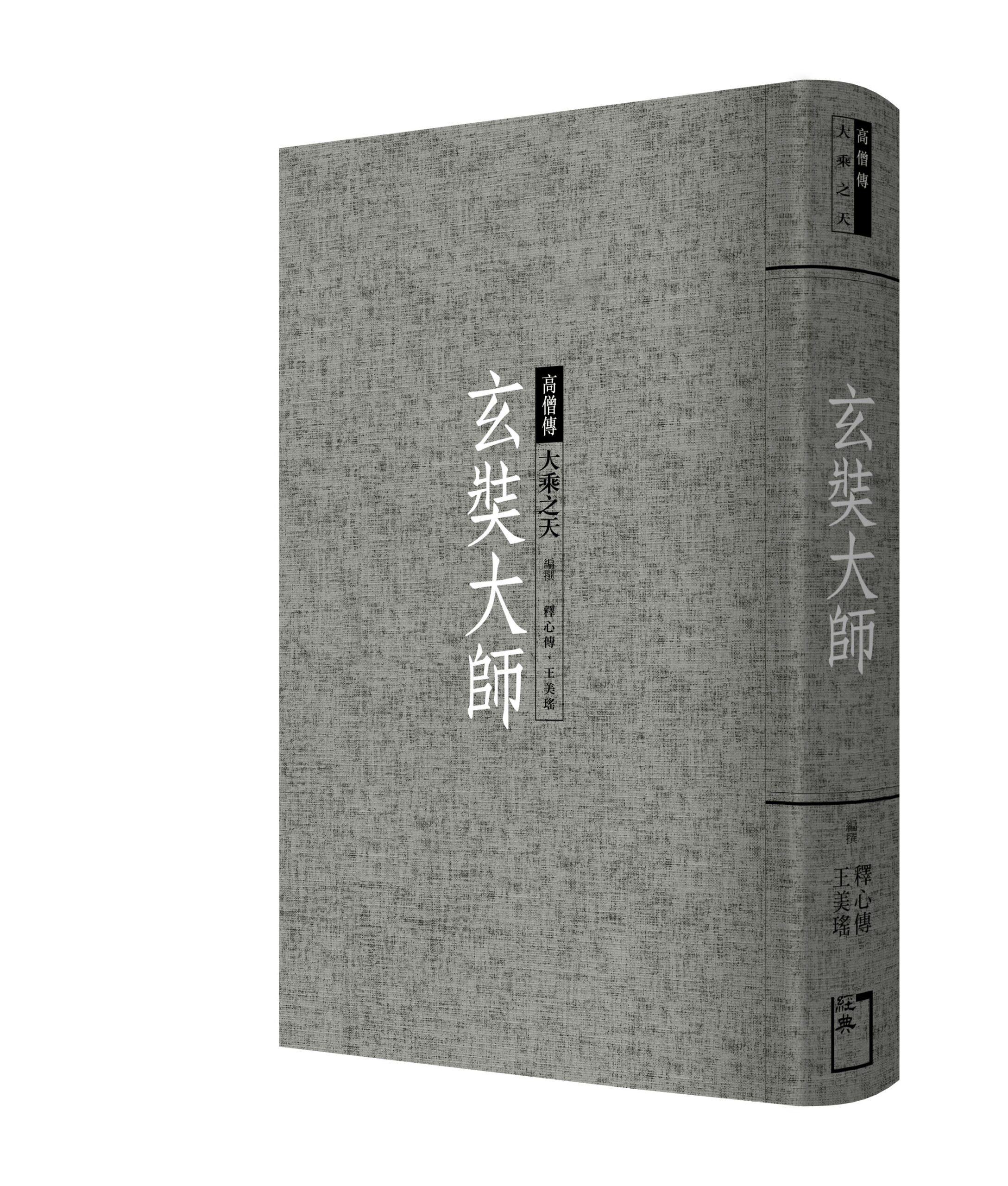

玄奘大師:大乘之天

NT$450 NT$405

玄奘大師可說是中國最偉大的冒險家、史地學家、宗教家、譯經家!所著《大唐西域記》與所傳之唯識(法相)宗,乃全球佛教之瑰寶。大師的西行求法、佛典翻譯、講說論辯、與踐履篤行的點點滴滴,都在樹立標竿式的典範。

作者:蔡耀明(釋心傳)、王美瑶

ISBN:978-626-7587-14-0

2025.01初版/432頁/15x21cm/雙色印刷/平裝

99 件庫存

描述

為了探索真理、親閱佛陀的真實教法,

玄奘拋卻已有的顯赫名聲、豐厚供養,

冒著被大唐官方通緝追捕遣返的危險,

偷渡出關,歷經戈壁孤絕、吐魯番烘烤,

九死一生地縱橫萬里,至印度取回經籍。

嘔心瀝血,畢生投入佛典漢譯的千秋事業,

為漢傳佛教留下影響全球的無價智慧寶藏。

其精神與貢獻,後人之稱譽可謂實至名歸:

萬古仰完人,大漢聲威揚異域;

千秋傳絕學,盛唐文物震全球。

玄奘大師——萬古千秋一聖僧

玄奘大師可說是中國最偉大的冒險家、史地學家、宗教家、譯經家!所著《大唐西域記》與所傳之唯識(法相)宗,乃全球佛教之瑰寶。大師的西行求法、佛典翻譯、講說論辯、與踐履篤行的點點滴滴,都在樹立標竿式的典範。

作者簡介

蔡耀明(釋心傳)

美國柏克萊加州大學佛學研究所博士(一九九七年十二月),臺灣大學哲學系教授退休(二○二二年七月),現職臺灣大學哲學系兼任教授。其專長領域為佛教哲學、禪修教學、生命哲學。已出版七本專書,分別為《般若波羅蜜多教學與嚴淨佛土》(二○○一)、《佛學建構的出路》(二○○六)、《佛教的研究方法與學術資訊》(二○○六)、《佛教視角的生命哲學與世界觀》(二○一二)、《世界文明原典選讀V:佛教文明經典》(二○一七)、《業報緣起與成就無上智慧》(二○一九)、《梵文本大孔雀明王經翻譯與解析》(二○二一),包括上百篇的中文與英文之期刊論文與專書論文。研究上,首重內在建構之道;寫作與譯注,堅持深思細想,不假手他人。二○二三年二月,剃度出家,法號釋心傳。

王美瑶

臺灣大學哲學所博士,主要研究佛教哲學。過往學歷為臺灣大學哲學所碩士、臺灣大學森林所碩士、臺灣大學森林所學士。熱愛探索生命、宇宙之實相與心意識、煩惱、障礙之奧秘。因不欲停留於文字概念之研究,現正就讀南華大學生死所,準備考取諮商心理師。

目錄

「高僧傳」系列編輯序

令眾生生歡喜者,則令一切如來歡喜

編撰者序一

樹立標竿典範 釋心傳

編撰者序二

難以言喻的感動之旅 王美瑶

本書編輯序

真正的「齊天大聖」! 賴志銘

【示現】

第一章 千秋萬古一聖僧--總覽

前後僧傳往天竺者,首自法顯、法勇,終于道邃、道生,相繼中途,一十七返;取其通言華、梵,妙達文筌,揚導國風,開悟邪正,莫高於奘矣。

難以超越的成就

西行求法的路線

曾經西行求法的僧人

關於《西遊記》中的人物原型

第二章 煢煢卓絕非凡骨--少時

時使人大理卿鄭善果有知士之鑒,見而奇之,問曰:「子為誰家子?」答以氏族。……又問:「出家意何所為?」答曰:「意欲遠紹如來,近光遺法。」

玄奘誕生的時空背景

出身儒學世家

獲特許出家

動盪中學習不輟

萌發西行之心

第三章 千里之行起足下--西行

胡公因說:「西路險惡,沙河阻遠,鬼魅熱風,過無達者。……願自斟量,勿輕身命。」法師報曰:「貧道為求大法,發趣西方,若不至婆羅門國,終不東歸;縱死中途,非所悔也。」

夢兆預示

冒險闖關

曠野孑然

越烽火臺

命懸沙河

第四章 歷諸國五十三參--西域

賊云:「師不聞此有賊耶?」答云:「賊者,人也,今為禮佛,雖猛獸盈衢,奘猶不懼,況檀越之輩是人乎!」賊遂發心隨往禮拜。

高昌國王留難

屈尺國論道

翻越雪山進入中亞

中亞諸小國

進入印度境內

再遇劫匪

第五章 那爛陀寺無盡藏--取經

我是曼殊室利菩薩。我等見汝空欲捨身,不為利益,故來勸汝。當依我語,顯揚正法《瑜伽論》等,遍及未聞,汝身即漸安隱,勿憂不差。有支那國僧樂通大法,欲就汝學,汝可待教之。

阿輸迦森林度化匪徒

悉達多的故鄉故地

抵達那爛陀寺

正法藏戒賢大師

王舍舊城遺跡

周遊印度參學

第六章 去與來時事一同--歸程

此國是佛生處,非不愛樂;但玄奘來意者,為求大法,廣利群生。……願以所聞,歸還翻譯,使有緣之徒同得聞見,用報師恩,由是不願停住。

歸國之夢兆

受邀辯法論戰

尼乾子占卜

拘摩羅王與戒日王之供養

曲女城大會

無遮大會

啟程歸國

第七章 千年暗室一燈明--譯經

有玄奘法師者,法門之領袖也。幼懷貞敏,早悟三空之心;長契神情,先包四忍之行。松風水月未足比其清華,仙露明珠詎能方其朗潤。故以智通無累,神測未形,超六塵而逈出,敻千古而無對。

抵達國門

回到長安

唐太宗洛陽召見

弘福寺譯經

「五不翻」與譯經分工

君臣良緣

大慈恩寺落成

第八章 成就河沙夢功德--圓寂

帝聞之哀慟傷感,為之罷朝曰:「朕失國寶矣!」……翌日又謂群臣曰:「惜哉!朕國內失奘師一人,可謂釋眾梁摧矣,四生無導矣。亦何異於苦海方闊,舟檝遽沈,暗室猶昏,燈炬斯掩!」

太宗駕崩

興造大雁塔

佛、道之爭

翻譯《大般若經》

五蘊崩解

功德圓滿

【影響】

壹.弘傳唯識宗--窺基大師

奘師為瑜伽唯識開創之祖,基乃守文述作之宗,唯祖與宗百世不除之祀也。蓋功德被物,廣矣、大矣;奘苟無基,則何祖張其學乎?開天下人眼目乎?二師立功與言,俱不朽也。

門下英才輩出

奇特因緣識窺基

三車和尚

慈恩大師

百部疏主

貳.玄奘大師所重的唯識學

帝深愛焉,遣使向京取《瑜伽論》。《論》至,帝自詳覽,覩其詞義宏遠,非從來所聞,嘆謂侍臣曰:「朕觀佛經譬猶瞻天望海,莫測高深。……其儒道九流比之,猶汀瀅之池方溟渤耳。

唯識之要義及其座落在佛法修行的位置

玄奘大師攜回之教導心意識的典籍

參.玄奘大師的影響

今所記述,有異前聞。雖未極大千之疆,頗窮葱外之境,皆存實錄,匪敢彫華。謹具編裁,稱為《大唐西域記》,凡一十二卷,繕寫如別。望班之右筆,飾以左言;掩博物於晉臣,廣九丘於皇代。

對佛教的影響

對世界的影響

【附錄】

玄奘大師年譜

參考資料

編撰者序一

樹立標竿典範 ◎釋心傳(臺灣大學哲學系退休教授)

玄奘法師的一生,大致可以用尋求佛法、實踐佛法、傳承佛法、與體現佛法,來做總括的標示。身為佛法的出家人,玄奘法師體認,佛法值得以出家的方式全心全力投入,而且值得將一己之實踐成果,奉獻給廣袤土地與跨時代的民眾。即此,既完成了玄奘法師一生的志業,且拓展了中土與印度的佛法通路,續佛慧命。

經由閱讀與認識玄奘法師一生的行儀與風範,驚訝於一個人竟然能在短暫的一生,如此堅定地尋求、實踐、與奉獻佛法。這當中,尤其《大般若經》六百卷經由玄奘法師詳實的翻譯,讓佛教菩提道的根基暨核心骨幹——也就是般若波羅蜜多——的教學,得以完整地呈現在漢譯本中。

玄奘法師的西行求法、佛典翻譯、講說論辯、與踐履篤行的點點滴滴,都在樹立標竿式的典範。時值當代,不論以在家或出家的方式,我們若想要認識佛法或正在學習佛法,一本有關玄奘法師的合格的傳記,應該都能或多或少起著引發靈感、激勵人心、乃至形成典範的作用。

編撰者序二

難以言喻的感動之旅 ◎王美瑶(臺灣大學哲學博士)

感謝慈濟基金會的邀約,讓我有機會參與玄奘法師傳記的撰寫。當初接下這個邀請時,甚感誠惶誠恐。玄奘大師的事蹟、經歷是如此地精彩,生命內涵是如此地厚實,深恐自己無法好好地呈現大師的故事,感覺任重而道遠。

隨著資料的收集與研讀,彷彿自己也跟隨著玄奘大師的腳步翻山越嶺,跟著大師的生命歷程一起成長,這個過程的感動難以言喻。

歷史年代、地理路線與經文的考證固然是重要的,但有感於文字所能傳遞的扁平不足,最後,為求能稍微更加貼近玄奘法師的心路歷程,遂於二○二四年六月,親自跑了一趟河西走廊與絲路的前端。一個人背著大背包自助旅行,從蘭州、涼州(武威)、甘州(張掖)、肅州(酒泉)、沙州(敦煌)到當時西域的伊吾(哈密)、高昌國(吐魯番)、龜茲(庫車、烏魯木齊),一一拜訪遊歷,親身感受涼州的邊關淒情、玉門關的蒼涼、戈壁沙漠的孤絕與吐魯番的烘烤。

高大的涼州城門,佇立在邊關把守;玄奘法師滯留於涼州,幾度為了出關而苦惱,是否也曾駐足於此城門前望之興嘆。於涼州城內的鳩摩羅什寺繞塔而行,千年前的玄奘法師想來也曾如此繞塔禮敬鳩摩羅什大師;這樣的時空交會,讓人百感交集。在敦煌的鳴沙山月牙泉旁,聽著駝鈴聲在遼闊的沙漠裡迴盪,唯一傳遞生命的聲響,讓人感到安心。面對如此乾燥絕情燙腳的無盡戈壁,真難想像玄奘法師如何走過這麼多的日日夜夜。走在高昌古城的斷垣殘壁之中,想著曾經的熙熙攘攘與繁榮昌盛;玄奘大師為求繼續西行而絕食三日,如今滄海桑田,只剩下殘破的土牆在熱風中、豔陽下見證。

吐魯番的氣溫直逼四十五、五十度,且空氣極為乾燥,在陽光下讓人感覺眼冒金星,彷彿生命都要被蒸發掉一樣;而極目所見,沒有任何一棵樹木或者可以遮蔭之處,地面一片光禿空曠,頭上則是無盡滾燙的驕陽。我甚至沒有勇氣將高昌古城全部走完,只走了莫約三分之一便回頭,深怕自己會暈倒在地。設身處地,才更能體會玄奘法師的勇氣與決心有多麽驚人。

遊歷的親身體驗固然重要,但我更加同意遊歷之更為深刻者,在於內觀之遊。《列子》中有一段關於「游」的境界,極為深刻--

初子列子好游。壺丘子曰:「禦寇好游,游何所好?」

列子曰:「游之樂,所玩无故。人之游也,觀其所見;我之游也,觀其所變。游乎游乎!未有能辨其游者。」

壺丘子曰:「禦寇之游固與人同歟,而曰固與人異歟?凡所見,亦恆見其變。玩彼物之无(無)故,不知我亦无故。務外游,不知務內觀。外游者,求備於物;內觀者,取足於身。取足於身,游之至也;求備於物,游之不至也。」

於是列子終身不出,自以為不知游。

壺丘子曰:「游其至乎!至游者不知所適;至觀者不知所眡(通「視」),物物皆游矣,物物皆觀矣,是我之所謂游,是我之所謂觀也。故曰:游其至矣乎!游其至矣乎!」

列子起初很喜歡到處遊歷,傳說他能御風而行,四海遊歷應該更加容易。壺丘子問他,你喜歡遊歷是為什麼呢?列子說,一般人的遊歷是走馬看花,喜歡看新奇的事物。他的遊歷則是喜歡看事物的改變無常,以觀察世事變化流行的方式來體悟大道。而壺丘子在這樣的層次上又翻了一番,帶出遊歷之至在於內觀;因為,往外看的遊歷取決於物,內觀之遊則取足於自身。

就修行修道的角度而言,眼所見之物固然有形貌上的千姿萬變,但總歸是外境;真正影響人的,卻是人對所見之物的感受、解讀與反應。因此,透過內觀覺察自己對於所見事物、所遭遇的事件之感受、解讀與反應,便是能夠深入自身的心意識,由如此的覺察而了解與消融結習,進而從既有的煩惱障礙,翻出智慧清明之力量。

玄奘法師之所以佛法如此通透,又特別熟稔藏識之祕密,想必是因為將佛法的修行全然地落實在生命經歷當中所致。玄奘法師從外表看來是萬里西天取經,內涵上則是內觀深入藏識煩惱障礙大海。我也有幸跟著玄奘法師的腳步,在遊歷的過程當中,學習覺察一番這過程中些許點滴的心意起伏。

高昌古城的舊址前,依舊豎立著玄奘法師毅然邁步的西行雕像,彷彿他的精神依舊在帶領著我們、激勵著我們。

感謝撰寫這本書的因緣,讓我有機會真實地跟隨著玄奘法師的腳步,親自到那些地方感受與遊歷,乃至向內經歷自己的煩惱障礙。願這些親身的經歷與體會,能讓玄奘法師的故事更有血有肉地呈現在此書當中,分享給諸位讀者。然而,遊歷不在遠方,每個人的人生也是一趟獨一無二的旅程;願各位讀者也都能如同玄奘法師一樣,勇敢地遊歷自己心意識的內心世界,在藏識大海中鍛鍊出無盡寶藏。

本書編輯序

真正的「齊天大聖」! ◎賴志銘(國立中央大學哲學博士)

二○二四年八月,一款高製作網路遊戲《黑神話:悟空》於全球爆紅,也因此奪回文化話語權,讓全球玩家與視聽者知曉「孫悟空」與《西遊記》並非日本產物,而是想像力與人性洞察力超卓之中華文化與中國神話的一環。

可惜的是,這款遊戲畢竟只讓玩家及諸多網路鄉民們知道孫悟空、豬八戒乃至《西遊記》裡諸天神佛與妖魔鬼怪等角色與情節;除非進一步挖掘,否則玩家及閱聽者對《西遊記》的原點--「唐三藏」的原型玄奘大師,仍一無所知。

在我國中二年級時,已故的國文教師兼班導李鳳珠老師,在緊密的升學課程間,仍帶著我們班抽空排演歡送畢業生的音樂劇《西遊記之火焰山》;配樂與劇情由老師一手包辦,我們這些小鬼頭則各自負責道具與武打、舞蹈動作設計,我所演的就是「唐三藏」這個角色。

我還記得,我用紙板做了法冠、水管跟鐵絲製成禪杖,母親大人用縫紉機幫忙縫製了一件紅黃兩色的袈裟,腳踏車裝上保麗龍做成的馬頭就化為我的白馬;而且,我這個「唐三藏」還是個揮舞禪杖大戰妖人的「少林武僧」!這應該算是我個人貼近「唐三藏」的緣起。

隨著年齡漸長,諸般煩惱絲縷纏擾。為了釐清「我是誰」(或「誰是我」)以及多重面向的思想與生命如何構成等困惑,我大學時轉念哲學系,並因而更深入地接觸佛學,也得以片段而粗淺地了解關於玄奘大師的一些評價,諸如--

玄奘於印度學成之後,戒日王在曲女城舉行辯論大會,由玄奘擔任論主(提出論點並接受批判者),無人能挑戰,因而名震五印,大乘僧俗尊之為「大乘天」,小乘僧俗則尊之為「解脫天」。

民初著名國學家梁啟超(西元一八七三至一九二九年)讚譽玄奘為「千古一人」,並稱玄奘弟子慧立所撰之《大唐大慈恩寺三藏法師傳》「在古今所有名人譜傳中,價值應推第一」。

國學大師、著名佛學家湯用彤(西元一八九三年至一九六四年)從人格、學問、事業三個方面表示他對玄奘大師的讚歎。他指出,玄奘在人格上能不雜埃塵、匡振憒綱;涉風波而不倦,對萬乘而愈高;在學問上,有知識分子的誠實、勇於追求真理的勇氣;在事業上,則欲使佛學在中國紮根,譯經事業旨在另外創立中國哲學語言。

被譽為民國「自玄奘大師以來第一人」的印順導師(西元一九○六年至二○○五年),則對玄奘大師的譯經成就讚道:「奘公所譯,每獨備於中華,可謂中國佛教之寶矣!」

曾任日月潭玄奘寺住持的道安法師(西元一九○七至一九七七年),在其〈玄奘大師的精神〉一文中指出:

玄奘大師在這地球歷史中,千秋萬代裡,他的精神是超越所有歷史人物的超人,同時更是中華五千年歷史中的完人。他的精神是照耀宇宙間永遠不息的恆星。

法師並做一對聯讚道:

萬古仰完人,大漢聲威揚異域;

千秋傳絕學,盛唐文物震全球。

英國歷史學家史密斯(Vincent Arthur Smith)在《印度早期歷史》前言中指出:「玄奘這部書[《大唐西域記》]是個寶藏,包涵很多準確的資訊,對於任何研究印度古代史的學者而言都是不可或缺的。」並在同書中如此評價玄奘:「無論怎麼樣誇大玄奘的重要性都不為過。中世紀印度的歷史漆黑一片,他是惟一的亮光。」在《牛津印度史》中,他則說道:「印度歷史對玄奘所欠下的債是無法估算的。」

對世界佛教的貢獻如此宏大的玄奘大師,一般人甚至是佛教徒所認識的「玄奘=唐三藏」,卻是《西遊記》裡「膽小、軟弱」的形象。無怪乎星雲大師(西元一九二七至二○二三年)感慨:

像這樣一位膽識和毅力超凡、學問與道德卓越的高僧,怎麼可以和《西遊記》裡那個優柔寡斷、疑神疑鬼、膽怯懦弱的『唐三藏』相提並論?我們應該還歷史的玄奘一個真實的面目。

因此,藉由撰寫慈濟高僧傳系列叢書的機緣,距國中年華近四十年後的今天,另一位老師引領我再度與玄奘大師結緣。念博班時,有幸受教於臺大哲學系教授蔡耀明老師於中央大學哲研所所開的「大乘佛典」課程;聆聽老師論述縱橫,我深覺法喜踴躍。老師負笈美國十餘載,深研佛學,對於玄奘所譯之《大般若經》頗有獨到見地;退休後,更放下俗務,出家潛心佛法。我個人以為,老師可說是撰寫玄奘大師傳記的極佳人選,便敬邀老師撥冗撰寫;承蒙老師不棄,而且用心,又找來對禪修研究甚深的學生、臺大哲研所王美瑶博士協助,務求能深入淺出地呈現玄奘大師之生命歷程與精神。

拜讀初稿時,甚感驚豔!師生聯手,不僅詳細敘述了玄奘大師的求學與取經歷程,更不時提點讀者,如何設身處地去體會大師所經歷的艱險與跌宕--不僅是西行之旅,還有回到大唐後的朝堂應對,實非尋常人所能擔負!這才是真正的玄奘大師「千古一人」之風範!

在字裡行間稍微體會大師的身心歷練後,在我看來,比起《西遊記》中神通廣大的孫悟空,僅有肉身凡胎,卻能以大無畏精神,捨棄已有之名聲地位,悲智雙運地冒險西天取經、更投注畢生心力於流傳千古之傳世經典上,只為弘揚正法、利益眾生,其精神如其「大乘天」之稱號,才可說是真正的「齊天大聖」!

感謝蔡耀明老師與王美瑶博士的用心刻畫,展現玄奘大師有血有肉、堅忍卓絕的菩薩形象;期盼讀者亦能藉由此書,感受到玄奘大師的甚深悲智。

額外資訊

| 重量 | 0.325 公斤 |

|---|---|

| 尺寸 | 21 × 15 × 1.45 公分 |

相關推薦

相關商品

-

- 特價

長照新政策的未來展望 ——落實健康台灣大策略

-

NT$600NT$540

-

- 特價

修.行.安.住──證嚴法師五大長老弟子

-

NT$400NT$360

-

- 特價

白水鑑心── 楊月鳳校長的教育之道

-

NT$400NT$360

-

- 特價

受保護的內容: 訂閱《經典雜誌》一年12 期+3期(菁英訂戶訂購方案)

-

NT$2,640NT$2,000

-

- 特價

出世心,入世行 ——靜思精舍的日常

-

NT$360NT$324

商品評價

目前沒有評價。